계요등

Fevervine, 鷄尿藤 , ヘクソカズラ屁糞葛

분류 꼭두서니과

학명 Paederia scandens

‘닭’과 연관된 풀 종류로는 닭의난초, 닭의덩굴, 닭의장풀이 있으며, 나무로는 계요등이 있다. 계요등은 길이가 5~7미터 정도에 이르며 잎이 지는 덩굴식물이다. 근처에 있는 다른 식물의 줄기를 만나면 왼쪽감기로 꼬불꼬불 타고 오르지만, 신세질 아무런 식물이 없어서 땅바닥을 길 때는 덩굴을 곧바르게 뻗는다.

육지에서는 주로 충청 이남에서 자라고, 섬 지방은 동해의 울릉도와 서해의 대청도까지 올라간다. 우리나라뿐만 아니라 일본, 중국에서도 자란다. 적응범위가 넓어 자람 터는 척박하고 건조한 곳에서부터 습한 곳까지 거의 낯가림이 없다.

잎은 손바닥 반 크기의 타원형이며, 잎 아래는 심장형이다. 마주보기로 달려 있고, 초록색이 더욱 진해 보이며 가장자리가 밋밋한, 흔히 볼 수 있는 평범한 모양새의 잎이다. 그래서 푸름에 묻혀 있는 계요등은 쉽게 우리 눈에 들어오지 않는다.

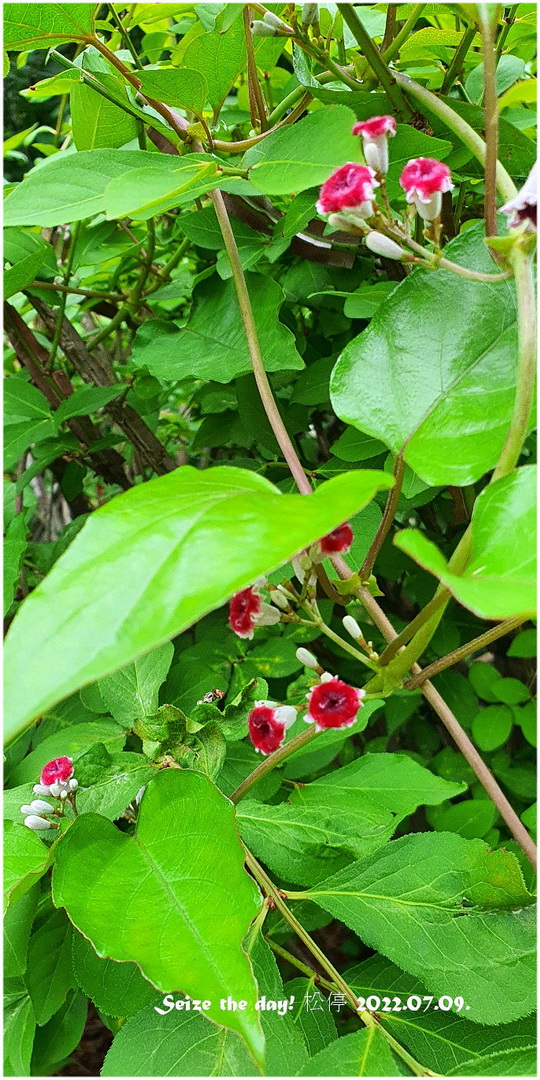

하지만 여름에서 초가을에 피는 꽃을 보고 나면 그 특별한 자태를 머릿속에서 쉽게 지워버릴 수 없다. 덩굴 끝이나 잎겨드랑이에 여러 갈래로 갈라지면서 뻗어나온 꽃자루에는 손톱 크기 남짓한 작은 통모양의 꽃이 핀다. 꽃통의 윗부분은 다섯 개로 갈라지고, 꽃은 약간 주름이 잡히면서 하얗게 핀다. 안쪽은 붉은 보랏빛으로 곱게 물들어 있고, 제법 긴 털이 촘촘히 뻗쳐 있다. 초록을 배경으로 핀 보랏빛 점박이 꽃은 여름에서부터 초가을에 걸쳐 마땅한 꽃이 없어 심심해진 숲에 한층 운치를 더해준다. 대부분의 꽃이 같은 색깔로 피는 것과는 달리 계요등은 흰빛과 보랏빛이 조화를 이뤄 더욱 돋보이기 때문이다. 그래서 꽃을 한 번이라도 본 사람들은 계요등이라고 하면 먼저 꽃부터 떠올리게 된다. 열매는 콩알 굵기로 둥글고 황갈색으로 익으며 표면이 반질거린다. 한방에선 열매와 뿌리를 말려서 관절염이나 각종 염증 치료약으로 쓰기도 한다.<다음 백과>

어떻게 해서 ‘계요등(鷄尿藤)’이라는 이름이 붙여졌는지 그 유래에 대해서 알아보자. 계요등이 한창 자랄 때 잎을 따서 손으로 비벼 보면 약간 구린 냄새가 난다. 그래서 계요등의 다른 이름은 구린내나무다. 또 속명 ‘Paederia’는 라틴어의 ‘paidor’에서 유래되었는데, 역시 좋지 않은 냄새가 난다는 뜻이다. 봄과 여름에 냄새가 더 심하고 가을이 되면 거의 없어진다. 사람에 따라 다르겠지만 혐오감을 줄 정도로 냄새가 지독한 것은 아니며, 더욱이 양계장에서 풍기는 진한 닭똥 냄새와 비교하여 그다지 역하지도 않다. 그러나 이름을 붙일 때는 좀 과장되기 마련이다. 우리 이름인 계요등은 글자 그대로 닭 오줌 냄새가 나는 덩굴이란 뜻이다. 중국 이름인 계시등(鷄屎藤)은 닭똥 냄새라는 뜻이다. 일본의 《만엽집(萬葉集)》각주1) 이란 옛 시가집에 실린 이름은 시갈(屎葛)로, 아예 똥 냄새 덩굴이란 뜻이다. 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 부분이 있다. 새 무리들은 항문과 요도가 합쳐져 있어서 똥오줌을 따로따로 누지 않는다. 따라서 우리 이름인 계요등보다 중국 이름인 계시등이 보다 합리적인 이름이다. 또 계요등이라는 표기도 국문법에 맞지 않는다. 우리가 똥오줌을 ‘분뇨’라고 하듯이 닭 오줌이란 말을 꼭 쓰려면 ‘계요등’이 아니라 ‘계뇨등’으로 해야 옳다는 의견이 많다.

계요등은 또 다른 말썽의 소지가 있다. 풀인지 나무인지 명확하지 않아서다. 일반적으로 풀과 나무의 구분 기준은 관다발이 있고, 적어도 몇 년을 살며 겨울에 지상부가 살아 있으면 나무로 분류하고 그렇지 않으면 풀로 분류하는 것이 보통이다. 그런데 계요등은 대부분의 경우 겨울 동안 지상부가 말라 죽는다. 따라서 풀로 분류하는 것이 더 합리적일 것 같은데, 우리나라 식물도감은 대부분 나무로 분류하고 있다. 반면 일본 식물도감에는 계요등을 풀로 분류하고 있다. 이는 학자들 간의 좀 더 면밀한 검토가 필요한 부분이다. <다음 백과>